黄淮网(高海翔) 海州是地处苏北地区,位于黄海之滨新海连市的一个小城。

我不是海州人,我出生在徐州。但我对海州有着割不断的情思,因为那儿有我的童年。

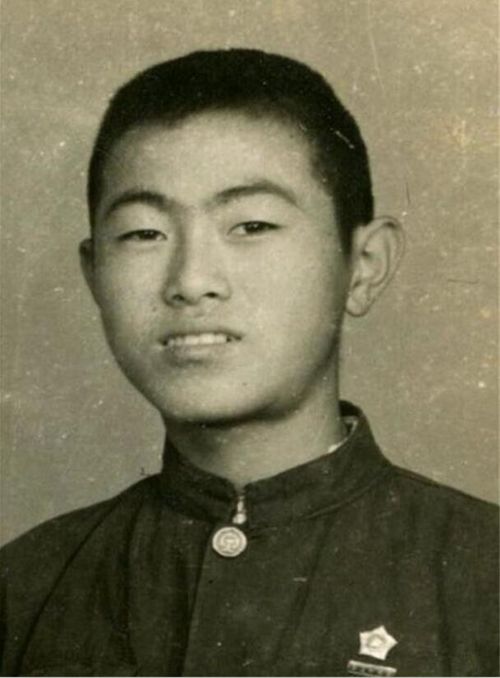

我的童年时期

海州这个地名源自于浩瀚黄海的海州湾,海州曾是连云港的代称。海州城地方不大名气却不小,被称为中国钢铁大动脉之一的陇海铁路,就是从这里向西宛延伸展而去的。

海州向东不远就是大海,并有一天然良港,港口背靠云台山,遥望连岛故为连云港。后来新海连市更名为连云港市,海州被划定为连云港市海州区。

凡是到过位于徐州市南郊凤凰山麓淮海战役烈士陵园的人都可以看到:巍峨的淮海战役烈士纪念塔碑身正面,毛泽东主席手书黄灿灿的鎏金碑铭下方,就刻有“淮海战役以徐州为中心,东起海州……”等字样。

海州具有悠久的历史,据记载二千多年以前,孔老夫子就曾到过海州,并登临海州东南方向的一座大山临海而望,后来人们把叫这座大山称为“孔望山”。近年来,人们不断在孔望山崖壁上发现多处摩崖石刻,不知是否与此有关。

1953年初,在我还未满月时,就因父亲受命于徐州铁路分局出任铁路海州站站长一职,而随全家从徐州迁往海州。随后几年父亲也都在东陇海沿线的连云港、新浦、新沂等站任职,但我们的家大多都定居海州。由于我相对在海州生活的时间较久,所以记忆中我对海州的印象颇深。

我记忆中的海州是分由两个部分构成的,一部分是海州站,另一部分是海州城。海州站即海州火车站。在海州站附近有许多街道、民居区、机关、企业、学校和驻军等单位。印象中,海州站坐北向南,站前有一大片空地,相当于现在的站前广场,只是规模小点儿。穿过广场拾级而上,有一个约一米多高面积阔绰的平台,穿过平台迎面是候车室和票房,在候车室的东西两侧分别是行车室、站长室、出站口和货场等。站内有三个月(站)台,月台上除了上下车的旅客,还有整齐堆码着像小山一样高的永远也运不完的各种货物。车站内还有一条通往锦屏磷矿的铁路专用线。

如果要从海州站去海州城,则要沿着对直海州站的一条大道向南走。依次经过车站老街、百货商店、车站小学、搬运公司大院等处。大约二里多地,直到面粉厂附近的岔路口,路旁有一个公交站牌。在那儿可以乘坐从新浦开往海州城的过路公共汽车。当然,也可以步行,就是稍远些,足有好几公里的路程。不过,我姐姐她们读中学时,都是每天步行往返于海州城至海州站的,因为海州中学位于海州城内。

那时,海州站前并没有公交车往来,甚至机动车都不多见。倒是常有三、两辆人力黄包车在站前广场的台阶下等侯客人。黄包车的样子长的很夸张,也很可爱。这些黄包车留给我的印象非常深刻:黄包车的两个车轮子比当时我的个子还高,座位靠背的上方装有可折叠的风雨棚,两根车把伸向前方老远。又细又长柒黑铮亮的车把下方,悬挂着一个金光灿灿黄铜质地的铃铛,很是抢眼。见有客人来了,拉车人礼貌地请客人坐上车,然后轻轻抬起长长的车把,黄包车便轻盈地、晃悠着向前跑去。遇前方道路有人,拉车人轻轻一拽手旁一根连着车铃的细绳,立即会传出几声叮叮当当清脆悦耳的响声。我想,坐车人的感觉一定非常惬意。

广场西侧也有一条大马路,是向西不远绕过铁路道口往道北方向去的。铁道北面没有多少建筑,有几个好像类似粮食仓库的大院,除此以外更多的是大片的农田和瓜园。我常常遵妈妈的指示,带一、两毛钱便从道北的瓜园挎回满满一竹篮子的香瓜、甜瓜和菜瓜什么的。

站前广场东侧对面有一个大院,大院里面是铁路公寓和车站食堂等机构。在车站和公寓大院之间向东是通往工务工区的一条不宽的小道。车站广场向东小道的左手是一家食杂店,店铺门脸儿不大,站在小店门外便可看见迎面高高的木柜台上面摆放着几个大口玻璃瓶,里面盛放着一些五颜六色令人垂涎的那种散装的水果糖。柜台里面有位败顶(秃顶)老头,老头姓袁,大家都喊他老袁,所以小店也被叫做老袁小铺。

过了老袁小铺再向东百余米,小道右侧一高顶上(我们当地把土岗高处称为高顶)和铁道线平行有一排高大宽敞的红砖瓦房。这是一处铁路家属宿舍,我们家和杨文杨叔叔家、奎生家、陶叔叔家、石大爷家等共有八户人家在这儿居住。可能是因为住了八户人家的缘故,所以人们都管它叫“八大家”。印象中,我们家的这些邻居们大多都不是海州本地人,他们都是操着天津话、河北话、山东话或安徽话的外乡人,不像八大家南边坡下那几排低矮些的平房,虽然也都是铁路家属宿舍,但他们大多数都是些说海州话的当地人。

杨叔叔和杨婶他们没有小孩,家里几件简单的家具摆放的整整齐齐,床上、桌面、地面收拾的几乎一尘不染。石大爷爱好垂钓经常扛着钓鱼竿出去,但是没怎么看到钓着多少鱼。陶叔叔非常和蔼,是一名虔诚的伊斯兰教徒。陶婶是个慢性子,不怎么爱说话。听口音陶叔叔他们像是安徽人。陶叔叔他们家有五个孩子,两个男孩三个女孩。两个男孩儿分别是运海和小康。三个女孩子中最小的一个叫陶玲,长得像极了一个漂亮可爱的洋娃娃。还有一个与我年龄相仿但稍小一点的妹妹长的非常俊俏,起个名字叫“歪歪”,平时大伙都叫她小歪。其实,在当地大家把河蚌才叫作歪歪。至今令我不解的是,为什么陶叔或陶婶他们为妹妹取了这么一个“别致”的名字。

紧靠八大家东侧的坡下有一个大水塘,可能因这个水塘位于铁道线南面的原因,故号称南大汪。人们常在这里洗洗涮涮,我儿时就常和奎生、运海、小向、二掌子等一些小伙伴在此游泳嬉戏。过南大汪再向东不远是一个部队的营房,被老百姓官称为“大兵房”。

有一年大兵房失火,火势很大,可能大火烧着了汽油库,随着一声声巨响,大汽油桶一个个被崩向老高老高的天空。当时,我们也不知害怕,只是好奇的伸长了脖子,站在八大家东屋栅,透过南大汪远远的望着大兵房着火的上空,替崩上天的汽油桶数着数。

沿铁路向西距车站约一公里左右有一座钢梁架设的铁路大桥,百余米长的大桥浑身上下布满了密密麻麻的铆钉,大桥就像一条当空彩练安静的横卧在大河之上。当火车头吐着粗气牵引着列车,哐哐、哐哐地钻过大桥的钢架拱梁时,整个大桥的钢梁有节奏的共振起来。同时钢筋铁骨的大桥象一个巨大的扩音器把火车的轰鸣无限扩大并向周围播放,震耳欲聋的嘶鸣更显大桥的气势雄伟。

大桥下面的河流被称为潮河,据说是通着大海。潮河同大海一样具有潮涨潮落的潮汐现象,每每潮水过后,河滩上便会涌出许多小螃蟹,小蚬子和一些不知名的小鱼虾。这些小玩意儿个头都不大,那些小螃蟹、小蚬子小的仅如指甲盖大小,大的比铜钱儿也大不了多少。有时小螃蟹多的时候会顺着路基爬上铁轨。有人经常来在河滩上捡拾一些小蚬子回去烧汤。小蚬子形状如蛤,是一种两片壳的表面呈灰白色的壳类动物。听说,用这种小蚬子烧的汤味道特别鲜美。过了桥再往西就是一片荒野了。生活困难时期的那几年,人们常在这一带挖野菜、割草、薅榆树钱儿。偶尔也见有背着猎枪或肩扛鱼杆来此狩猎、垂钓的人。

有一年夏天的一天,父亲休息,带着我和弟弟在离车站向东不远处,紧贴着铁路路基护坡下面的一条小野河里逮鱼。小河沟宽约三两米、水深不过大人膝盖,我们拿一把铁锹隔不远垒一道堰,然后用洗脸盆把一节水沟里的水向前方那节水沟里泼。随着水渐渐被泼干,那些鲫鱼、黑鱼、鲶鱼和大小不等的各种杂鱼就都束手就擒了。别看那种平时在水中游动速度极快,身体修长一窜多远的参条子,这会儿,还没等水干就早早地在水面上翻起了白肚皮。那种扁扁胖胖的鲫鱼则躬起肥硕的身体,不断地用尾巴拍打着快要干涸的河床,溅起了点点泥浆,让人看了心里高兴的直痒痒。只有鲶鱼、黑鱼还拼命地扭动着身躯硬往淤泥里钻,可是,不停抖动地蒲根、水草却分明在说:“此地无银三百两。”

半天下来,把各种大大小小的鱼儿倒在一个平时洗澡用的大木盆里竟有大半盆呢。有几条黑鱼最大,每条足有一两斤重。看着大木盆里活蹦乱跳的胜利战果,心里美滋滋的,也不觉得累。只是第二天,才发现我们的后背都被晒脱了一层皮。

1964年夏,我们举家迁回徐州。也是因为父亲早已几年前被调回徐州铁路分局机关工作。那时,大姐已在海州参加了工作,未能随全家一同返徐。初回到徐州,一切是那么陌生。我不由得想起了熟悉的海州,想念独居异地的大姐,为此还哭了一场鼻子。母亲见状,便让我趁暑假期间专程回海州看望大姐。当时铁路上还时兴免票(算是铁路职工家属的福利吧),诸如铁路职工家属旅游、探亲、就医等出行就不用买票了。那是我第一次只身出行,所以印象较深,给我留下深刻印象之一的是火车上两毛钱一份的盒饭。一份粗米饭和一点炒菜装在一个不带盖而且非常破旧的长方形铝饭盒里面,随盒饭还有一个同样破旧变形,令人惨不忍睹的小铝汤勺。不知为什么火车上如此寻常的盒饭,若干年以后竟给我留下非常深刻的印象。

除了火车上的盒饭还有就是当时乘坐的火车也给我留下很深的印象。小时候大家把客车叫做票车,那时候的票车不如现在的旅客列车这么漂亮,尤其是东陇海线上的慢车,车厢都是那种简陋的老式车底。这种车的车窗很小,车内照明也不是很明亮,座椅全是硬实木的(以至于现在仍有人把乘硬座车叫做坐硬板)。在两节车厢的连接处除脚下的通道有两块铁板相互连接外,两侧都是敞开式的(不像现在的车厢连接处是全封闭的)。只是在通道两侧各有两根铁链子挡着,旅客在经过两节车厢之间的通道时,可以清楚地看见脚下铁轨、枕木和道床间的石砟快速地向后飞去。

父亲、大姐和我

那时候,大姐还未出阁,就住在她们百货公司单位附近的单身宿舍。记得当晚大姐就安排我睡在她们店内宽宽的卖布的木柜台上面,身下铺的头下枕的全是成匹成捆的布。伴着浓浓的新布散发出的布浆味,迷迷糊糊我却总也睡不踏实,生怕夜里尿床尿湿了人家的新布。心里想要是万一把人家那些成匹的新布尿湿了,那人家可怎么卖呀。谁知,越怕尿床越睡不着,越睡不着越想尿尿。不知过了多久,我忍不住爬了起来准备去厕所小便,穿过后院时抬头发现东方天已发白,顿时,睡意、尿意全无。干脆出后院门,转弯来到大街上。海州城面积不大,十字街是海州城的中心,百货公司就位于十字街的东南角上,门前有一个小广场。从十字街向东是一条商业街,号称东大街。东大街的街面其实并不宽,路面全部用青条石板铺就,街道两侧大半是商家店铺,且多为明清时期的旧建筑。这时有些店家早已起床,店堂内的灯火亮光,透过厚重的木门板缝互相交织着洒向街面,形成道道珠帘。有人已在门前劈柴生火,袅袅炊烟荡漾其中。一家卖开水的店家早已把水烧开,升腾的水蒸汽笼罩了整个小店,朦胧中可见若隐若现的店家忙碌着的身影。这时,一辆沉重的牛车,拉着一个硕大的水桶,慢条斯理的从我眼前经过,四个笨重的木制轱轆沿着车辙沟辗压在光润、亮滑而又凹凸不平的青条石板路面上,发出一串串杂乱、低沉而又韵味十足的重低音旋律。

抬眼望去,路对面是我素日最向往的海州电影院,恍恍的灯光下,它是那么地安静,完全没有平日尤其是晚上的熙攘热闹。记得有一次三姐带我来看电影,电影片名叫《魔术师的奇遇》。因为只有一张票,三姐就让我在电影院门前的画书摊儿上看小人书(那会我们称小人书为小画书)。我一边看着小画书,一边等电影散场,旁边的瓜籽摊不时飘过来阵阵五香瓜籽的香味。瓜籽摊上生意不断,只见卖瓜籽的小贩,娴熟地把称好的瓜籽或花生米倒在一张粗糙的包装纸上,然后两手一转圈,像变魔术似的,瞬间就变成了圆圆的、尖尖的,一个漂亮、规整的长圆锥体瓜籽包了。不知过了多长时间,忽然听见一阵电铃声响,电影散场了,我便又颠儿颠儿的跟着三姐回家了。

沿东大街慢慢向东走,曾记得这附近有一家医院,名称就叫海州医院,据说早年是一家教会医院。小时候,妈妈曾经带我来看过病。听说是因为我自己拿菜刀切西瓜,不小心西瓜滚到一旁,菜刀可是实实在在地切在手上,左手拇指几乎被切断只连着一层皮。

海州医院的大夫医术很高,断指缝合后竟没留下任何残疾,现在只是能清晰看到靠近左手拇指节附近,有一圈缝合后留下的刀口印痕。我对当时怎么切手、怎么治疗全没有什么印象,只记得海州医院的院落很大、很深;房子很怪、很高;墙上还爬满了枝蔓,阴森森的有点可怕。

可能是我记错了海州医院的方位,也可能是医院搬了家,始终没有见到医院的大门。沿东大街继续往东,不一会,便来到海州城的东城门处,脚下青石板路穿过一个拱型城门洞便到了尽头。城门洞子的上方是一座写满沧桑的城门楼,门楼子显得有些残旧,破损的城墙砖缝中生长出一些不知名的小灌木丛,城门楼子两侧的城墙上也爬满了青藤。古旧的城门外一条黄土道路继续通向远方,道路两侧是大片的桃树林和农田,农田多是些规则的畦畦菜地。

海州有一种青菜叫作“过寒菜”,过寒菜是这个地方的特产。其实,过寒菜的长相并没有什么特别之处,样子有点像普通的苔菜也有点象油菜,不同之处是它生长在草木凋零的冬季。这种菜特耐寒冷,寒冬腊月不枯不萎,且鲜嫩可口。当年,在还没有种植返季蔬菜的技术条件下,人们能在三九寒冬随时吃上绿油油的鲜嫩青菜,不能不说是大自然对海州人的恩赐馈赠。听说有人将过寒菜移栽别处,谁知,离开这个地方它还水土不服。可能是海州湾海洋季风的吹拂和周围峰峦叠嶂的连绵大山,为海州城营造了一个得天独厚的地理环境小气候,才使过寒菜成了海州城的美味特产。

紧靠海州城南偏东方向有座大山,名就叫“南大山”。站在海州城内抬头仰望,南大山几乎就在你的脑袋上方,山上的那些怪峰古木依稀可见。高大的山体终年郁郁葱葱,常有白云薄雾围绕穿行其间,其状其景说是仙山神境绝不为过。靠海州城北偏西方向另有一座小山,名叫“白虎山”。白虎山与南大山对首相望,与南大山形成鲜明对比的是,这座山上几乎寸草不生,远远看去,就像是一块巨大的怪石,浑身灰白,头东尾西形如卧虎,所以人们都叫它白虎山。

每年的农历四月初八在此有一庙会,人称“四月八会”,也叫白虎山会。每年逢庙会期间,海州附近方圆几十里,络绎不绝赶会的乡亲们呼亲唤友结伴前往。整个白虎山上上下下旗幔飘扬、人头攒动、摩肩接踵、好不热闹。庙会上各种叫卖声不绝于耳,卖吃的、玩的、用的;说书、卖艺、耍把戏的;卖牲畜、木器家私、小农具的应有尽有。但我只对说书的、耍猴的和卖小吃的感兴趣。

只见说书的一个人,面前支一个几案,手拿一把折叠扇,几案上放一块醒木。听书的人或坐或站,自动把说书人围在中间,围成一个圈,便成一个说书的场子了。说书人常说的段子是武松或岳飞传,记的有一次说的是武松打虎,说了半天东扯西扯老也说不到打虎。大约每过上七、八分钟,刚说到一个小高潮处,众人也正听的精彩,说书人便突然停了下来。只要听:“且听下回分解……”说书人沙哑的嗓音一停,呼啦一下听书人少了一半。原来,跑的多是像我这样的小孩儿,知道说书人一停就该收钱了,小孩子大多是只听书不掏钱的。

其实每一次收的钱并不多,你也可给可不给,每人每次也就一两分钱,最多五分钱。可那会儿两分钱就可以买一个洋糖冰棍,五分钱就可以买一个奶油雪糕或者是一个笨鸡蛋了呢。过了一会,说书人又继续:“上回说到……”这时听书的人又慢慢地多了起来。

耍猴的大致也是如此。

中午时分,赶会的人觉得肚皮饿了,各自解决午餐的问题。我最喜欢往煎凉粉的小摊上跑。海州地产凉粉虽貌不惊人却口感极佳,煎凉粉是海州一绝,一般卖煎凉粉的人,把一口平底锅支在炉子上面。锅底抹上油,用刀把海州当地产的凉粉,切成一指多厚的大块放在锅里煎。过一会儿翻一下身,等到两面都煎得发黄结了个嘎儿,再改刀成小块盛到碗里。然后浇上蒜汁和鲜辣椒糊,有的还淋上几滴小磨香油。每到这时,你接过凉粉来不等碗到嘴边,那种特有的诱人的香味,早已馋得你忍不住咽下几口口水。

还有一种吃的东西,那便是水煮白肉或者叫白水煮肉了。一般卖白水煮肉的摊贩,都在摊位的边上露天摆放一个小案板儿,配上几个歪扭七八的小爬(小凳子),案板上再扔几根歪扭七八的筷子。小案板儿四条腿儿一个面,面积半个平方左右,有点像咱们现在的小方桌(老徐州人把它叫做马杌子),只不过小案板很少像小方桌那样刷油漆,做工也不如小方桌那样考究。店家还在小案板上摆一个黑釉粗瓷大碗,碗里有半碗细盐。

摊主身边的筐子里装的是大块儿、大坨白水煮熟的肉,有猪肉也有羊肉,但很少有牛肉。(那时少有肉牛,因为耕牛是农家的命根子,一般是不准随便宰杀的,即便是回民也是要严格按计划定点供应的。)筐子里煮熟的肉坨有肥的也有瘦的,都是一样的价钱。摊主的态度非常好,嘴里不停地吆喝着、招呼着。有顾客要吃哪一种吃多少,卖家口里应着同时用刀熟练地给你割一块现称,称好后再胡乱剁几刀然后用荷叶垫着,捧到小案板上。这时你自己便可以用筷子夹着食用,或者直接下手捏着肉块,蘸上一点儿细盐面儿尽情享用了,那真是咬一口,满嘴流油又留香。吃肉的过程显得很粗犷豪放,看着就很过瘾的样子。不同的是,煎凉粉摊上多是妇女儿童,而白水煮肉的案板边多为男子汉们,有的手里还另端一个粗瓷黑釉小碗,估计是二两老白干。

许多年过去了,当年那再普通不过的白虎山、喧闹的庙会、高高的南大山和海州城里坑洼不平的青石板路,沧桑的城门楼、古老的店铺、香喷喷的煎凉粉、绿油油的过寒菜,还有简陋的海州站,竟顽固地在我脑海里的记忆中构成了一幅幅活生生的画面,几十年来都挥之不去。

后来,我曾多次因公出差去过连云港,有时真想去看看海州小城,找回一些儿时的记忆,但终于还是没有去。一是因为工作确实比较紧张,抽不出时间,二来也是有点胆怯,害怕由于岁月的变迁看不到我想要看到的。如果得到的是失望,还不如保留珍藏在记忆中的感觉更好些。

还好,最近有文化媒体宣传报道说,连云港市政府近年来着力恢复海州古城原貌的建设工作,且卓有成效。听说最近还成功地举办了中国首届海州古城文化节,这多少让我感到有些欣慰。

1989年初稿